Hoy voy a tratar otro tema que, si bien no es de los habituales, sí entra dentro de una de mis áreas de estudio: la Música.

Para el que no lo sepa, le diré que sí, he estudiado Música, Musicología y Violín durante décadas y provengo de una familia muy apegada al mundo musical. Mi difunto padre fue profesor de Música y violinista de la Orquesta Municipal de Córdoba.

Y dado que una de las temáticas de este blog si no la principal es el desmentido de bulos y mentiras que entran en mis áreas de conocimiento, hoy voy a combinar todo eso para el público lector desmontando numerosos mitos o creencias falsas en torno a un tema musical: el himno nacional español.

¿Por qué me he decidido a ello?

1. Porque hay muchos.

2. Porque el debunking de esos mitos y falsas creencias existir existe pero está muuuuy disperso por internet.

3. No está tratado con la profundidad que a mí me gusta, que ya sabéis si me seguís que yo escribo largo y profundo y soy capaz hasta de hartar a Umberto Eco.

4. Varios emmm… “grupos ideológicos” están montando una buena en torno a esta polémica (musulmanes y ultraderechistas) y me interesa dejarla clara tanto como músico como ciudadano para que no escale. Porque estoy viendo que va a escalar. Por mor de la estabilidad social, vaya. Eso no quita para que yo no vaya a repartir “palos dialécticos”, ya me deberíais conocer también en ese aspecto. Aquí más de uno se la va a llevar.

Advertencia: el texto es muy largo. Los interesados única y exclusivamente en el desmentido de los orígenes árabes/andalusíes del himno de España, que pasen directamente al apartado V.4., al final.

.

I. Mitos y bulos sobre el himno nacional español.

Ésta es una enumeración de los que más conocidos.

1. El autor de la Marcha Real fue Federico II de Prusia, que era un gran aficionado a la música militar.

2. La versión actual la hizo un compositor ruso, Mily Balakirev en el siglo XIX.

3. El himno nacional proviene de una Cantiga de Alfonso X.

4. La más difundida (y con ansias): el himno nacional proviene de la música árabe, más concretamente, de una nuba andalusí del siglo XI.

No voy a entrar en cuestiones sobre las diferentes letras que ha tenido el himno, me circunscribo a lo que es la melodía.

.

II. Historia oficial del himno español.

Información oficial.

El Himno Nacional de España es conocido tradicionalmente por «Marcha Granadera» o «Marcha Real Española».

No tiene letra, sólo música. Existen dos versiones: la completa y la breve, y cualquiera de ellas debe interpretarse siempre íntegramente y de una sola vez.

El Himno Nacional está regulado por:

Antecedentes históricos

El origen del Himno Nacional está en un toque militar llamado «Marcha Granadera»,de autor desconocido, que aparece recogido en 1761 en el «Libro de Ordenanza de los toques militares de la Infantería Española». El Rey Carlos III la declaró Marcha de Honor el 3 de septiembre de 1770, aunque fue la costumbre y el arraigo popular las que erigieron esta composición en Himno Nacional, sin que existiera ninguna disposición escrita.

Los españoles consideraron la «Marcha Granadera» como su Himno Nacional y la llamaron «Marcha Real», porque se interpretaba en los actos públicos a los que asistían el Rey, la Reina o el Príncipe de Asturias.

En 1870 el General Prim convocó un concurso nacional para crear un Himno Nacional. El jurado declaró el concurso desierto por considerar que ninguna de las marchas presentadas superaba en calidad a la «Marcha Granadera», y aconsejó que se mantuviera como Himno.

La Real Orden Circular de 27 de agosto de 1908 dispone que las bandas militares ejecuten la denominada Marcha Real Española y la Llamada de Infantes, ordenadas por el Músico Mayor del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, Maestro don Bartolomé Pérez Casas.

La «Marcha Real» ha sido siempre el Himno de España, salvo durante la II República (1931-1939) cuando se adoptó el Himno de Riego. [Nota: no es cierto, se adoptó en más periodos y sólo oficiosamente, nunca oficialmente. Hay que tener cuidado incluso con la información oficial.]

Durante la Guerra Civil (1936-1939), el general Franco restableció la «Marcha Granadera» como Himno Nacional por Decreto del 27 de febrero de 1937, pero fue necesaria la publicación en el BOE de un nuevo decreto fechado el 17 de julio de 1942 para que se le diese cumplimiento. Este decreto no incluye ninguna partitura, por lo que se entiende que continuó vigente la versión del Maestro Pérez Casas.

No es hasta 1997 cuando el Estado adquiere los derechos de explotación del Himno, que pertenecían a los herederos del maestro Pérez Casas, mediante el Real Decreto 1543/1997, de 3 de octubre.

Tras la aprobación de la Constitución Española de 1978 y regulados, respectivamente, el uso de la Bandera y la descripción del Escudo de España, en las Leyes 39/1981 y 33/1981, parecía procedente configurar jurídicamente el Himno Nacional.

Desde la Presidencia del Gobierno se promovió la creación de un grupo de trabajo a fin de completar la normativa por la que se habrían de regir los símbolos de representación de la nación española. Dicho grupo, integrado por miembros de la Sección de Música de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y representantes de diversos ministerios, encargó al Maestro don Francisco Grau, Coronel Director de la Unidad de Música de la Guardia Real, que hiciera una nueva adaptación del Himno.

Finalmente, tras el informe favorable de la Real Academia, se aprobó una versión de la «Marcha Granadera», que, respetando la armonización del Maestro Pérez Casas, recupera la composición y tonos de su época de origen.

En la actualidad, el Himno Nacional, está regulado por el Real Decreto 1560/1997 de 10 de octubre, en el que se describen los compases musicales, se establecen las dos versiones del mismo, la completa y la breve, y cuándo ha de utilizarse cada una de ellas.

El maestro Grau ha cedido al Estado español todos los derechos de explotación sobre su obra creada, según recoge el Real Decreto 2027/1998, de 18 de septiembre.

.

.

Así pues, el nombre oficial del himno español es Marcha Real Española (se escribe así, en mayúsculas). Las denominaciones tradicionales son Marcha Real, Marcha Granadera o, antiguamente, Marcha de Granaderos.

Aunque el rey Carlos III la declaró «Marcha de Honor» el 3 de septiembre de 1770, fue la costumbre popular lo que la convirtió de facto en himno nacional, con anterioridad a que lo fuese declarado legalmente. La denominación de «Marcha Real» fue una expresión acuñada popularmente debido a que se solía interpretar en los actos públicos a los que asistía el rey o la reina. Pero entonces no cumplía las funciones de himno nacional, no tal y como lo entendemos hoy en día. Era un himno real pero no un himno nacional, no hubo ninguna disposición escrita al respecto.

Durante la guerra de Independencia y en medio del fervor patriótico consiguiente, el 3 de febrero de 1815, se proclama que la marcha designada como “española” se interpretase como único toque de honor en cualquier circunstancia e independientemente de la unidad militar que rindiera honores a los reyes, pero muchas de ellas ya la estaban utilizando así.

Se ve que era tan evidente su condición de himno que no consideraron necesario especificarlo o darle preferencia hasta que llegó el Trienio Liberal (1820-1823) en cuyo periodo se adoptó el Himno de Riego (como “marcha nacional de ordenanza”… que no es exactamente tampoco un himno nacional, es más un toque de honor para las autoridades). Tras este periodo se volvió a restablecer la Marcha Real hasta la revolución Gloriosa contra Isabel II, en 1868.

Supuestamente es en este periodo cuando adquiere esa categoría de himno nacional pero más de facto que de iure porque no he encontrado ninguna disposición escrita, tampoco. No como himno nacional, al menos; sí, hay referencias a que Isabel II le dio precedencia oficial a esta marcha (1850 y 1853) pero poco más.

El gobierno del general Prim intentó presentar a concurso la creación de un nuevo himno para España, rompiendo con lo tradicional y crear ahora ya sí, una “Marcha Nacional” (distinción honorífica y 2.000 pesetas de la época de premio). Por cierto, fue uno de los primeros concursos anónimos, se presentaba la partitura en sobre cerrado. De 447 que se presentaron, se redujeron a sólo tres.

El problema fue que ninguno de los miembros del jurado (Miguel Hilarión Eslava sustituido por enfermedad por Baltasar Saldoni, Francisco Asenjo Barbieri y Pascual Juan Emilio Arrieta) tuvo valor de quedar como el que suprimiera un himno que ya estaba arraigadísimo. Básicamente vinieron a decir que la Marcha Real tenía más que sobrada categoría y méritos para seguir siendo el himno nacional y que estaba demasiado aceptado para ser cambiado.

El concurso quedó desierto y Amadeo I de Saboya oficializó, ahora sí, formalmente, el 8 de enero de 1871 la Marcha Real como “Marcha Nacional Española”.

No obstante, el himno seguía dando algún problema, éste de índole técnica y es que en su origen era una marcha militar para pífano y tambor, muy funcional, para animar al soldado a llevar un ritmo específico al andar. Hubo que hacerle arreglos para banda de música. Es decir, había que darle una armonía acorde a los instrumentos que la iban a tocar (los típicos de una banda: oboes, clarinetes, tubas, etc.).

Los arreglos se oficializaron el 27 de agosto de 1908 y el encargado de llevarlos a cabo fue Bartolomé Pérez Casas, director de la banda de alabarderos de Alfonso XIII. Como curiosidad, se conserva la grabación original de cuando se oficializaron estos arreglos de Pérez Casas (colección Lillo).

Así continuó como «Marcha Nacional» hasta la llegada de la II República, cuando fue sustituida otra vez por el «Himno de Riego» en 1931. Por su parte, el dictador Francisco Franco volvió a recuperarla por decreto el 27 de febrero de 1937, ratificado en el Boletín Oficial del Estado una vez finalizada la Guerra Civil, el 17 de julio de 1942.

Como nota histórica, que creo que es relevante conocer, el Himno de Riego nunca fue oficialmente el himno nacional de España. Lo fue oficiosamente, de hecho, pero no tuvo reconocimiento más allá de marcha nacional de ordenanza y eso sólo durante el Trienio Liberal, mediante decreto del 7 de abril de 1822 (Carreras, 2020). Ni tan siquiera durante la Primera o Segunda República fue el himno oficial.

Desde 1942, se han sucedido algunos arreglos de la Marcha Real, aunque siempre manteniendo como fondo la canción con la que los granaderos, la infantería de élite del Ejército español, marchaba en el siglo XVIII ante el rey.

La regulación más precisa se hizo ya en Democracia, en el Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre de 1997, año de la adquisición plena de los derechos de autor de la armonización realizada en su día por Bartolomé Pérez Casas, y revisión sinfónica por Francisco Grau, director de banda de la Guardia Real, quien cedió gratuitamente sus derechos (desde aquí, muchas gracias).

Como curiosidad, la grabación más antigua de la Marcha Real que se conserva está en la colección del musicólogo Antonio Lillo Parra, en un disco de hierro y zinc, datado entre 1870-75.

.

III. Características del himno nacional de España.

Según el Real Decreto 1560/1997, el himno ha de tener tonalidad de Si bemol mayor y velocidad negra de 76 pulsaciones por minuto (♩=76; compás de cuatro por cuatro y ritmo maestoso), con un esquema de AABB y una duración de 52 segundos. El mismo Real Decreto prohíbe la reproducción del himno en los medios de comunicación y redes sociales si no son pagados los derechos de explotación.

El himno de España pertenece legalmente al Estado español sólo desde el año 1997 y fue comprado por 130.000.000 de pesetas (783.132 €) más un porcentaje sobre los ingresos que obtuviera el Estado como consecuencia de su explotación.

Repetimos: el himno español se conoce tradicionalmente como Marcha Granadera o Marcha Real Española, y se armonizó en el año 1908 por el maestro don Bartolomé Pérez Casas. Los derechos de Propiedad Intelectual sobre el himno eran privados, pertenecían al maestro Pérez Casas y a sus herederos. Por medio del Real Decreto 1543/1997 el Estado adquiere a esos herederos los derechos de explotación del himno nacional español por los mencionados antes ciento treinta millones de pesetas más un 5% de los ingresos que se obtengan de su explotación y un 1% sobre los ingresos obtenidos de obras resultantes de transformaciones de dicho himno.

Como dice el Real Decreto (casi textual):

Dadas las características de la obra y su carácter oficial, parece oportuno que los derechos de explotación de la obra sea adquirido por el Estado mediante la oportuna cesión onerosa prevista en la Ley de Propiedad Intelectual encomendando su administración al Ministerio de Educación y Cultura, sin perjuicio de que ésta pueda convenirse, en parte, con una entidad de gestión legalmente constituida para estos fines.

Se adquirieron con este Real Decreto todos los derechos de explotación y, en especial, los de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de las obras inscritas unitariamente en el Registro General de la propiedad Intelectual bajo el título de «Marcha Real Española».

La cesión tiene carácter de exclusiva, se otorga para un ámbito territorial mundial y tendrá una duración por todo el tiempo de protección que conceden a los autores, sus sucesores y derecho-habientes las actuales leyes y convenciones internacionales propias de la materia de propiedad intelectual y las que en lo sucesivo se puedan dictar o acordar.

Hay dos versiones oficiales: la completa y la breve.

La completa se interpreta:

a) En los actos de homenaje a la Bandera de España.

b) En los actos oficiales a los que asista Su Majestad el Rey·o Su Majestad la Reina.

c) En los actos oficiales a los que asista la Reina consorte o el consorte de la Reina.

d) En los demás actos previstos en el Reglamento de Honores Militares.

En versión breve:

a) En los actos oficiales a los que asistan Su Alteza Real el Príncipe de Asturias. Su Alteza Real la Princesa de Asturias o Sus Altezas Reales los Infantes de España.

b) En los actos oficiales a los que asista el Presidente del Gobierno.

c) En los actos deportivos o de cualquier otra naturaleza en los que haya una representación oficial de España.

d) En los demás casos previstos en el Reglamento de Honores Militares.

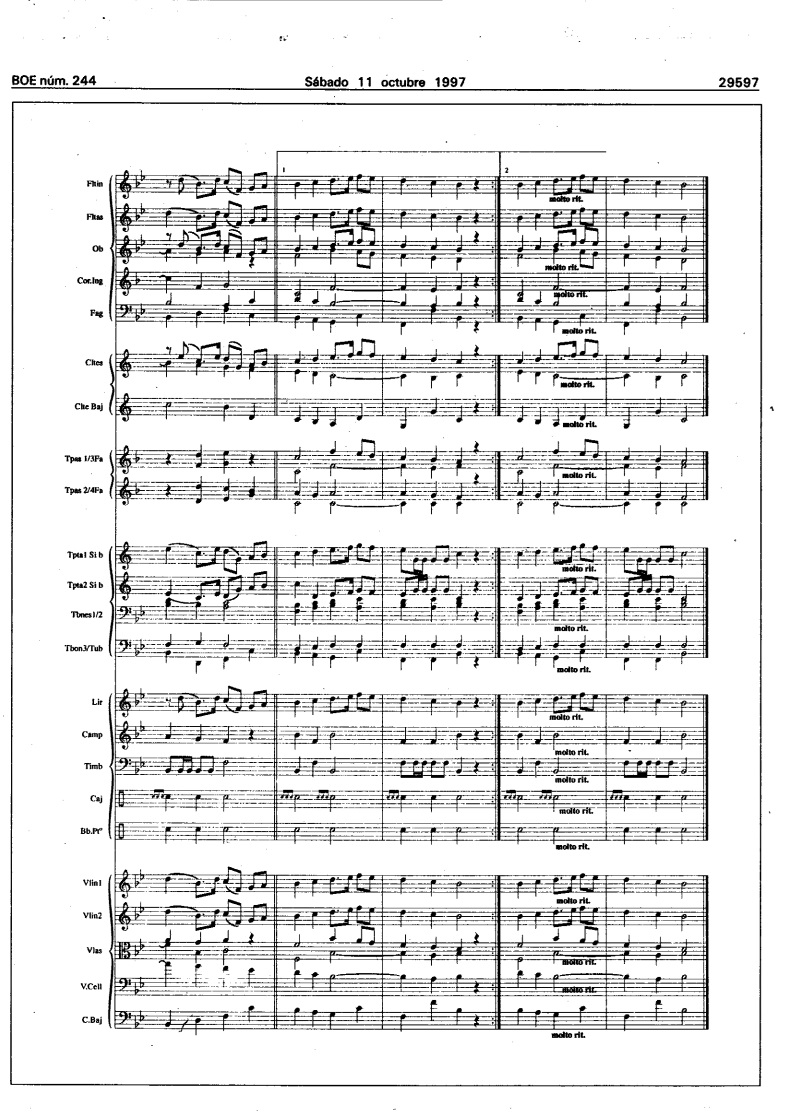

Partituras oficiales de ambas versiones. Completa:

Versión breve:

La Marcha Real como himno nacional carece de letra alguna que acompañe a a la melodía, lo que lo hace muy característico, siendo actualmente uno de los cuatro himnos nacionales del mundo en esta situación, junto con los de San Marino, Bosnia & Herzegovina y Kosovo.

Nunca se ha terminado por oficializar ninguna letra por parte del Estado, aunque ha habido numerosos intentos a lo largo de los siglos. La razón principal es que no la tuvo en sus orígenes y nunca ha habido acuerdo mayoritario o consenso para adoptar una.

.

IV. Centrándonos en los orígenes de la Marcha Real.

Cuando llegaron los Borbones al poder en España, se iniciaron de momento un montón de reformas (Reformas Borbónicas) y cambios muy necesarios a todos los niveles, que se enmarcan dentro del periodo cultural conocido como la Ilustración. Básicamente, una época en la que se intentó orden conforme a principios racionales, meditados y académicos.

Uno de estos elementos que había que ordenar era el Ejército. El Ejército español heredado de los Austrias estaba hecho un caos, venía de una época muy decadente. Por no tener no tenía ni uniformes, banderas o reglamentaciones musicales claras y ordenadas de manera precisa. Prácticamente cada unidad iba a su aire.

Felipe V, el primer Borbón, pegó un puñetazo en la mesa para reformar el Ejército casi hasta los cimientos y, en una titánica tarea cuyos resultados sólo fueron lográndose al cabo de muchos años, fue convirtiendo aquellos Grandes Tercios Viejos y Nuevos en los regimientos que han llegado hasta hoy. Hitos importantes fueron las Ordenanzas “de Flandes” de 1701 y las aprobadas en 1728. Entre otros muchos aspectos –como las banderas y los uniformes-, se quiso armonizar y simplificar los toques, el idioma para el mando y las escarapelas del sombrero, pues eran fundamentales en la batalla para ser obedecido con exactitud y no confundirse con el enemigo.

Fernando VI convocó en 1749 una junta que revisara las Ordenanzas de 1728 y sus ajustes posteriores a fin de preparar un nuevo texto, el que más nos atañe, con la misión de unificar y reglamentar los llamados “toques de guerra” (música para dar órdenes a las unidades militares). Más que nada porque cada unidad daba las órdenes mediante música de una forma así que os imagináis el caos en mitad de una batalla.

Había centenares de piezas musicales de este estilo pero ya para 1751 lograron ser, tras cinco sesiones, sistematizadas y registradas en nombre (que NO partitura) para esta junta. Y dentro de éstas, se encontraba la Marcha Granadera. Y decía así:

Siempre que cualquiera tropa marche con las formalidades correspondientes, tocarán marcha los tambores que haya en ella; y si los granaderos marchan solos, utilizarán entonces la “Marcha Granadera”.

Ésa es la primera referencia por escrito que tenemos.

Dado que el proceso unificador exigía reglamentar un solo conjunto de toques para todos los regimientos, independientemente de sus orígenes y tradiciones musicales, en el proyecto de 1751 se incluyó uno específico para cuando los granaderos –la compañía de élite de cada batallón- desfilaran solos, tal como hacían particularmente los regimientos suizos e irlandeses. Es preciso tener en cuanta que, entonces, un mismo toque servía a dos fines principales y diferentes entre sí; por ejemplo, el toque llamado Marcha, por un lado, hacía desfilar a las tropas en instrucción y en campaña; y, por otro, en una formación de honores, se tocaba para rendir los máximos al Santísimo Sacramento, al Rey y demás Personas Reales, y a los Capitanes Generales. Carlos III retomó el proyecto de nuevas Ordenanzas creando una junta que, en 1761, publicó sólo la táctica correspondiente a la Infantería, en donde consta una Marcha Granadera general. Su partitura está en un cuaderno aparte, con apariencia de borrador, titulado “Libro de la Ordenanza de los toques de pífanos y tambores que se tocan nuevamente en la Infantería española, compuesto por Dn. Manuel Espinosa. 1761”

Fuente: Revista Atenea, 30. Artículo La Marcha Granadera, origen del himno por Antonio Manzano, páginas 82-83.

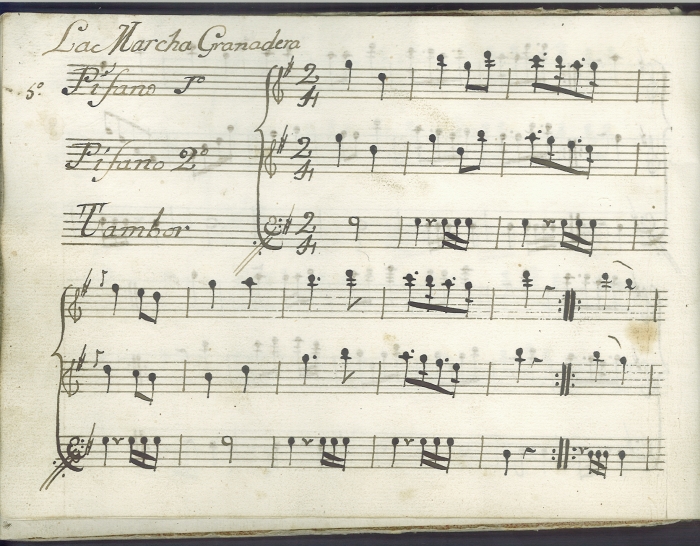

Aquí tenéis una selección de los Toques de Guerra para pífano y tambor de las Ordenanzas de Carlos III. La primera es la Marcha Granadera.

Así pues y resumiendo, la Marcha Real es uno de los himnos nacionales con orígenes más antiguos de Europa: ya aparece formalmente descrito en el Libro de la Ordenanza de los Toques de Pífanos y Tambores que se tocan nuevamente en la Infantería, compuestos por Don Manuel de Espinosa. 1761 de Manuel de Espinosa de los Monteros. En este documento está escrita su partitura y es titulado Marcha granadera o Marcha de granaderos. La pieza se volvió tan popular que Carlos III la declaró “Marcha de Honor”. El pueblo la acabó asociando a la presencia de los reyes y no mucho después ya se la conocía como “Marcha Real” aunque ése no fuese su nombre oficial.

Bueno, pues tenemos que el andujareño Manuel Espinosa de los Monteros (1730-1810), director de la Real Capilla de Música durante los reinados de Carlos III y Carlos IV es el compositor pero no creador de la melodía que es más antigua (como mínimo de mínimos, de diez años antes y es obvio que si fue referenciada por escrito en 1751… es porque se la conocía y lo suficiente como para ser una marcha militar popular, de mucho antes). Nótese que el mérito de Espinosa es adaptarla para un instrumento, el pífano, que no se estableció formalmente hasta el 1760 en las bandas de música militar españolas.

Aquí podéis ver la partitura original de Espinosa de los Monteros de 1761. Carlos III ordenó otra sistematización a Espinosa de los Monteros en 1769, y de hecho existe otra partitura del mismo autor titulada Nº V Marcha de Granaderos realizada en 1769 (se encuentra en la Biblioteca del Palacio Real), con cambios mínimos, pero la original es la de 1761:

Sección de Música de la Biblioteca Nacional. Sign. M-2791.

¿Podemos rastrear en términos de Musicología algún precedente?

La respuesta es sí.

La mayoría de musicólogos considera que la Marcha Granadera puede provenir de dos elementos principales: el corpus principal de una pavana, la llamada Pavana Real de Enríquez de Valderrábano y el cierre melódico, que provendría de La Marcha de los Jenízaros, una composición francesa de los tiempos de Luis XV.

Empecemos con La Pavana Real.

Como podréis notar, es una danza, también de compás binario, como la Marcha Real (puede ser 2/4 ó 4/4). Es una danza cortesana, muy alegre, vivaracha, de origen italiano pero fue tremendamente popular en España. Tanto que hay quien cree que su origen es español pero no, por referencias escritas incluso españolas (Luis de Milán, 1536), se sabe de su origen italiano. De hecho, la etimología de pavana es “paduana” (danza de Padua, ciudad italiana; así se la llama en todos los países europeos). En España se dice que es “pavana” por el baile del pavo, pero no, ésa es una etimología de origen popular, prácticamente un falso amigo lingüístico por las similitudes entre el español y el italiano.

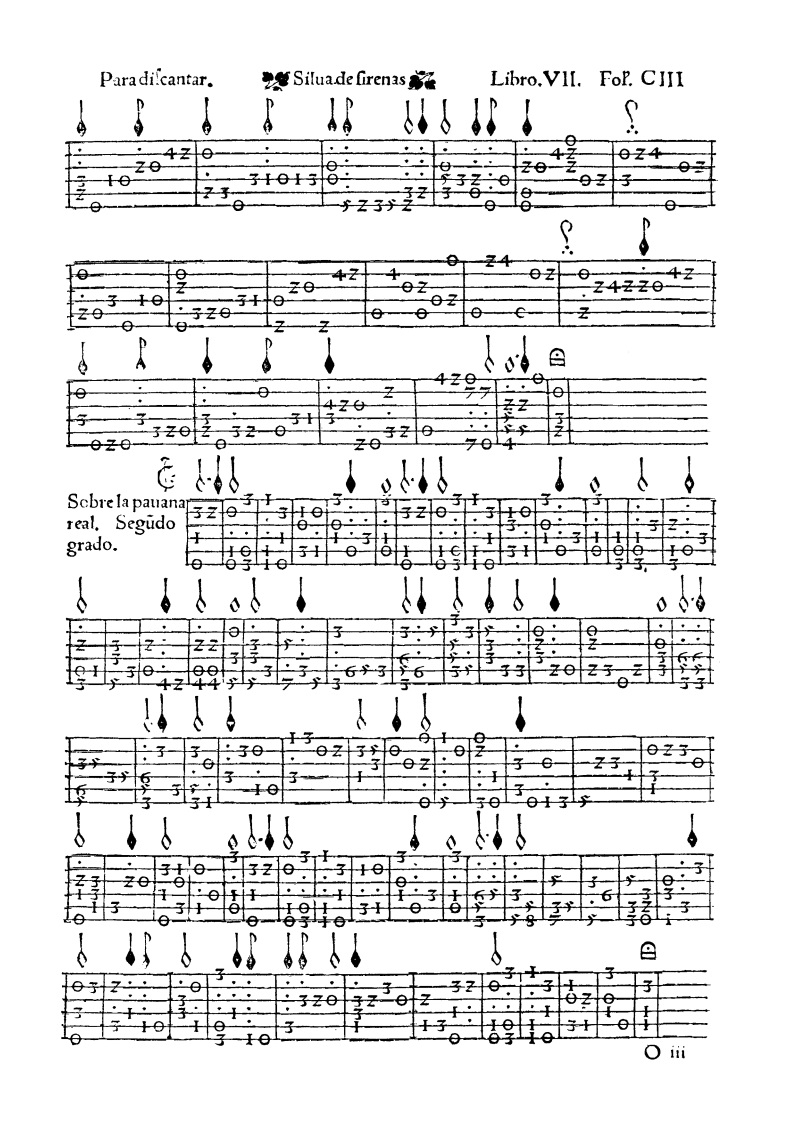

Bueno, más importante aún: tenemos la partitura de la Pavana Real. Enríquez de Valderrábano fue un vihuelista y compositor español del siglo XVI, que publicó en 1547 el Libro de música de vihuela intitulado Silva de Sirenas, conocido simplemente como Silva de Sirenas, su obra principal. Es un conjunto de producciones propias, arreglos, transcripciones de obras populares o de otros autores, etc., de numerosas piezas para vihuela de la época. Ojo, en notación renacentista, claro. En el libro VII aparece con el número 170, la pieza llamada (Glosa) Sobre la Pavana Real.

Transcripción a notación moderna de solfeo.

La copia más antigua se conserva en la Biblioteca Nacional de Viena.

¿Fue Enríquez de Valderrábano el autor original de la Pavana Real? No. Se sospecha (García Valdecasas) que pudo ser encargada por Gonzalo de Ayora, capitán de la guardia personal de Fernando el Católico, para acompañar a los reyes y para desfilar (por eso se la llama «Real»). De hecho, la Pavana Real fue tan popular en su época que inspiró varias obras más: la composición «Batalla» del Maestro Jiménez, o el «Minuetto» del organista Juan Moreno, del s. XVIII. Por ahí ya podemos comprobar que la susodicha pavana llegó hasta el siglo XVIII, época de la composición de la Marcha de Granaderos.

No existe ninguna partitura ni notación alguna más antigua que la Pavana Real de Enríquez de Valderrábano. Éste es el antecedente más antiguo que se puede rastrear en términos de Musicología de la Marcha Real.

Y como habréis podido oír, se parece como un huevo a una castaña a la música andalusí. Como que no cuadra estilísticamente. Ya hablaremos de ello más adelante.

.

Sobre La Marcha de los Jenízaros.

Se tocaba como parte de la Marcha de las Guardias Francesas y en las retretas de Luis XVI y Luis Felipe de Orleáns (Louis Phillipe Egalité) (0:50). De hecho, Puccini incorpora esta última retreta en el 2º acto de su ópera «La Boheme».

Aquí pueden oírla a partir del 19:50.

.

V. Desmintiendo bulos sobre los orígenes del himno de España.

V.1. ¿Es cierto que el autor de la Marcha Real fue Federico II de Prusia?

No.

Ese mito aparece por primera vez publicado en La España militar en 1861. El coronel Antonio Vallecillo publica a su vez la historia en 1864 en el diario El Espíritu Público y ahí es donde el supuesto origen prusiano de la Marcha Real se populariza. Según Vallecillo el himno fue un regalo de Federico II al general Juan Martín Álvarez de Sotomayor que se encontraba en la corte prusiana, por orden de Carlos III, para aprender las famosas tácticas militares desarrolladas por el ejército prusiano de ese mismo rey. En 1868 la historia se vuelve a publicar en Los Sucesos pero ya con el colmo de los inventos y embellecimientos cambiando al destinatario del regalo por Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda. El mito fue así recogido en diversas publicaciones de 1884 y 1903, hasta ser incluido en 1908 en la mismísima Enciclopedia Espasa.

Esa historia no está respaldada por ninguna fuente alemana (ni ninguna española del siglo XVIII). No hay en la música militar alemana (y está registrada toda ella en partitura) nada parecido a la Marcha Real Española. De haber sido una composición personal del rey prusiano habría quedado más que registrada (y más dado lo orgulloso que estaba siempre de sus obras el Viejo Fritz).

El mito del origen prusiano de la Marcha Granadera nació con un artículo publicado en 1861 en el periódico La España Militar. El coronel Antonio Vallecillo, conocido estudioso de las Ordenanzas, contribuyó a ello en el periódico El Espíritu Público el 29 y 30 de septiembre de 1864 relatando una audiencia de Federico II de Prusia al general español Juan Martín Álvarez de Sotomayor que tenía el encargo de nuestro rey Carlos III de aprender la táctica prusiana; ello, decía, sorprendió al rey prusiano pues sus perfeccionamientos tácticos procedían, según él mismo, de la obra Reflexiones Militares del español marqués de Santa Cruz de Marcenado, famoso general y tratadista militar de principios del XVIII. El general Álvarez recibió los reglamentos prusianos y, además, la partitura de una marcha que “aceptada por Carlos III, es la que hoy –decía Vallecillo- usamos con el nombre de marcha real”.

El relato creció cuando el periódico Los Sucesos del 1 de diciembre de 1868 publicó un largo diálogo de Federico II de Prusia y el capitán general Pedro Abarca de Bolea, conde de Aranda, que repetía lo que había descrito Vallecillo, pero cambiando al personaje español, e incorporando largos párrafos y matices de cuándo el conde se sorprendía, se mordía los labios o hacía una pausa. Tanto realismo, junto con nuevos detalles referidos a la partitura, reforzaron la credibilidad del relato. Sin embargo, el ser imprescindible la presencia de un taquígrafo que hubiera levantado acta y el hecho de que, aparentemente, ésta hubiera permanecido oculta durante casi un siglo, deberían haber provocado la sospecha sobre la existencia real de la entrevista, si no bastaran por sí mismas las discordancias de fechas puestas de manifiesto por F. Redondo.

Posteriores publicaciones (1884, 1903) reiteraban el relato reforzándolo, por lo que fue integrado en la gran Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa Calpe (aparecida en 1908) y en obras y artículos posteriores hasta el presente.

Fuente: La Marcha granadera, origen del Himno Nacional, por Antonio Manzano en la Revista Atenea, n.º 30, pág. 80, 2011.

Y eso último es la razón por la que es un mito tan pervasivo y difícil de erradicar porque viene con el prestigio asociado de aparecer en una fuente supuestamente muy seria. Insisto en la necesidad de la investigación en profundidad y en el papel de los técnicos correspondientes para desmentir y actualizar conocimiento.

.

V.2. ¿Es cierto que la versión actual/orquestal la realizó un compositor ruso, Mily Balakirev, en el siglo XIX?

No.

Este mito es sencillo de refutar en términos musicológicos. Proviene de un error más que de una mala intención.

Mily Balakirev, el líder del llamado grupo de Los Cinco, un círculo de compositores rusos que se reunieron en San Petersburgo, en los años 1856-1870 y formado por él mismo, César Cui, Modest Músorgski, Nikolái Rimski-Kórsakov y Aleksandr Borodín, compuso en 1857 una Obertura para orquesta sobre el tema de una marcha española, op.6 basándose precisamente en La Marcha Granadera. ¿Y por qué lo hizo? Digamos que era la época del Romanticismo y lo español estaba muy de moda en el resto de Europa por lo exótico y «pasional».

La obra está dedicada a Ludmila Iwanowna Schestakowa y hay incluso una versión para piano a 4 manos arreglada por Serguéi Liapunov.

Hay quien ha confundido el hecho de que exista la composición de esa obertura para decir que Balakirev fue el arreglista original de La Marcha Granadera para orquesta. Pero nada más lejos de la realidad. Los arreglos oficiales del himno son todos netamente españoles (Pérez Casas y Grau).

A partir de 2:18.

.

V.3. ¿Es cierto que la Marcha Real proviene de una Cantiga de Alfonso X?

Esto se comenta en algunos círculos musicológicos españoles amateurs pero no es la opinión mayoritaria ni de lejos.

Hay algún estudioso aislado de la Música antigua como Lillo que ha creído oír en algunos compases de la Cantiga número 42 de Alfonso X (A Virgen mui groriosa), un antecedente de la Marcha Real.

No comparto esa opinión. ¿Por qué? Porque hay demasiadas diferencias. Lo único que se parece es prácticamente la cadencia. Para empezar, la cantiga usa compás terciario mientras que la Marcha Real, binario. La cantiga tiene armadura de do mayor mientras que la Marcha, si bemol mayor. La cantiga tiene también un ritmo el doble de rápido. Yo no lo veo.

Juzguen ustedes mismos:

.

V.4. ¿Es cierto que la Marcha Real o de Granaderos proviene de una nuba andalusí, es decir, de la música árabe/norteafricana?

La respuesta es un rotundo no.

Y un «no» que sé que va a dar que hablar. Advertencia: abandono el tono académico y relativamente aséptico. Se vienen insultos y cabreos.

Éste es el mito en concreto por el que me he decidido a redactar el artículo. Es el más burdo y el más interesado y cargado ideológicamente, también.

Para que veáis hasta dónde ha llegado el mito, os pongo directamente el texto de un medio de comunicación mainstream que lo reflejó.

Ahora que de nuevo, durante estos últimos días, y tal y como estamos pudiendo ver en redes sociales y medios de comunicación, parece haberse iniciado una nueva disputa entre la izquierda y la derecha con la bandera nacional de por medio, el escritor y profesor de Derecho Civil andaluz, Antonio Manuel, ha aprovechado para reivindicar el origen andalusí que, según asegura, tiene el Himno Nacional de España.

Para ello, a través de una publicación en su cuenta oficial de Twitter, el escritor ha aseverado que “el origen del himno es andalusí”, pues, como señala, es la composición introductoria de una ‘nawba’ o ‘nuba’, que son composiciones andalusíes que acompañan letras de amor.

Cabe recordar que el término “andalusí” hace referencia al habitante, cultura, arquitectura, etc., de al-Andalus, es decir, de la época islámica medieval de la península ibérica.

Fuente: El origen del Himno Nacional de España que atribuyen a Andalucía y que aun desconoces. COPE.

Perdón por meterle tanta caña a los periodistas actuales pero es que me hace triste gracia que se limiten a reflejar las declaraciones de alguien sin contrastarlas. «Antonio Manuel dice que el Himno Nacional viene de una nuba«. Ya. ¿Y te has puesto a investigar para corroborar si lo que dice Antonio Manuel es cierto o no? Porque si no estás dejando la información incompleta y no cumpliendo con tu papel de informador. Por no decir que quedas como un flojo, un vago o un irresponsable que no desmiente mentiras potenciales. Que tampoco es tan difícil hoy en día con tener internet. Con cuatro clicks de ratón lo averiguas. Ya te hemos hecho el trabajo de desmentido otros. Como los chicos de Newtral y el catedrático de Musicología de la Complutense, d. Francisco Javier Suárez.

Pero lo digo claro: lo que verdaderamente me ha tocado los cojones es que haya dentro del mundo de la Musicología quien se lo haya tragado sin contrastarlo. Qué vergüenza.

Denle al play.

¿A qué les suena?

No, no es una versión del himno de España.

Se trata de una nuba del repertorio andalusí actual marroquí, la introducción (tawshiya) de al-Ishtihlal.

¿Casualidad? ¿O no?

Esta semana ha circulado por las redes sociales un vídeo de La Plataforma en el que directamente se vincula a esta nuba andalusí con el himno de España.

Sobre el papel, y atendiendo a las semejanzas estructurales como la melodía, el ritmo y el tono, parece que no hay duda y que estaríamos ante la misma pieza.

Pero, ¿cómo es eso posible?

Hace más de una década, un blog cultural de la ciudad llamado La Calleja de las Flores ya abundaba sobre un asunto asombroso, que ya ha sido acreditado por varios musicólogos como Chapi Pineda.

Pero, ¿cómo es posible?

El himno de España está basado en una marcha compuesta en el año 1761 para el regimiento de Granaderos.

Lo hizo el músico Manuel Espinosa de los Monteros, que formaba parte de la corte del rey ilustrado Carlos III.

La nuba que tanto se le parece es mucho más antigua.

Fue compuesta en el siglo XII por el filósofo y músico Ibn Bayya (Avempace), que fue condiscípulo de Averroes.

El músico tetuaní Amin Chaachoo en su libro La música andalusí (Almuzara) señala que se conserva un libro, El placer de escuchar, del escritor argelino del siglo XIII al-Tifashi, en el que así lo indica.

¿Pero cómo llega al siglo XVIII una composición musical del XII?

¿Cómo Espinosa de los Monteros pudo escuchar esa nuba andalusí, que refleja que la huella de Al Andalus llega hasta el propio himno de España?

Hay muchas claves, que se hunden directamente en la historia musical de Al Andalus y de cómo sus notas han ido pasando de generación en generación, superando incluso los grandes cambios sociales que vivió la Península Ibérica.

La música andalusí hispanoárabe o arábigoandaluza se concreta ya así en el siglo XII en esa estructura llamada nuba, que tiene la forma de suite.

La nuba consiste en varios movimientos basados en un mismo modo sobre el que se suceden las variaciones, adelantándose así en varios siglos a las formaciones instrumentales europeas que sólo lo conseguirán a partir del siglo XVI.

Con el tiempo se fueron sumando otras nubas que conformarían el corpus musical de Al Andalus.

Al-Tifashi proporciona una clave fundamental en la historia de la composición que habría dado lugar al himno de España.

Según este escritor argelino, Ibn Bayya fundió en la nuba al-Istihlal “el canto de los cristianos y la música del Mashreq (Oriente Medio) y creó un estilo que sólo existe en Al Andalus”.

Así se entiende que la música andalusí se base en una estructura musical occidental que ensambla estructuralmente con las músicas de corte cristianas del Renacimiento como puso en su momento de relieve Eduardo Paniagua alternando piezas de las dos tradiciones en sus discos.

El milagro de la música andalusí es el milagro del propio Al Andalus, esa conjunción entre oriente y occidente que produjo una civilización que sigue asombrando a los estudiosos.

Las nubas eran música culta que se tocaba principalmente en las cortes de los reinos taifas pero algunos trozos se acabaron convirtiendo en música popular.

Con la conquista de Sevilla, Córdoba y finalmente Granada el corpus principal se desbarata y se va trasladando, muy fragmentado, al norte de África donde dará lugar a las distintas modalidades de Libia, Túnez, Argelia y sobre todo a la de Marruecos, donde en el siglo XVIII sería reorganizado por el sheij Hayek y que aún hoy se conserva perfectamente.

Pero los trozos fragmentados se quedaron en la Península como músicas populares de los moriscos y, por el propio roce de la convivencia, del pueblo cristiano viejo.

Las hipótesis, por tanto, llevan a concluir que esos temas populares inspirados en la música andalusí llegaron hasta prácticamente el siglo XIX.

Algunas veces se trataba de músicas adaptadas al folklore castellano y otras en la memoria de muchos moriscos que sí que lograron sobrevivir a la expulsión y masacre, viviendo camuflados en la Península, tal y como ha demostrado en un estudio reciente el profesor Enrique Soria.

Por eso, es bastante probable que Manuel Espinosa de los Monteros escuchara una versión de esa nuba original, y que le inspirase para crear lo que después sería el himno de España.

Espinosa de los Monteros buscaba un himno marcial para el Regimiento de Granaderos.

Habría logrado sin problema alguno esa adaptación, ya que estas nubas son en el fondo músicas de corte occidental.

Esta teoría, bastante probable, es uno de los principales argumentos que llaman a la concordia y, sobre todo, que quieren abrazar la historia de España con la de Al Andalus.

La propia Junta Islámica así lo plantea, recordando las raíces musulmanas y cristianas en las que se funde y hunde la propia historia de España, como demostraría que el propio himno del país proviene, en el fondo de una nuba andalusí.

Escrito por Alfonso Alba | Cordópolis.

Resumiendo el mito: hay quien cree, especialmente desde fuentes musulmanas, que el actual himno de España proviene de la música árabe por ESTO:

Que es parte de ESTO (14:29):

Más de uno que haya estudiado música (especialmente árabe) se estará partiendo el ojal de la risa. Pero seguimos, seguimos…

Así pues, supuestamente, el Himno Nacional de España provendría de uno de los movimientos de la nuba andalusí conocida como al-Istihlal (نوبة الإستهلال, «Hechizo de iniciación», de temática amorosa).

Para el que no lo sepa, una nūbah andalusí (نوبة أندلسيّة), también transcrito del árabe hispánico como nūba, nūbā, o nouba (pl. nūbāt), o en su forma árabe clásica, nawba, nawbah, o nōbah, es un género musical que se encuentra en los países de África del Norte y de África Occidental, Túnez, y Libia pero, como su nombre indica, tiene sus orígenes en la música arabo-andaluza. El nombre reemplazó el uso más antiguo de sawt y se originó en el músico que esperaba detrás de una cortina para que le dijeran que era su turno o nawbah.

A la nuba la estudiamos en el Conservatorio como un antecedente del flamenco pero en la vida lo habíamos estudiado como un antecedente directo del Himno de España. Ya es lo primero para sospechar porque si la similitud fuera tan obvia y sorprendente nuestros musicólogos ya lo habrían descubierto y publicado. ¿O es que son tontos? Otra cuestión: ¿cómo es que se difunde eso ahora desde el mundo musulmán? ¿No se habían dado cuenta ellos antes? ¿Se enteran ahora? Tal parece que los dos lados del Estrecho están llenos de tontos o sordos.

Segundo. Una nuba es un género de VARIACIONES sobre temas. ¿Tú te crees que va a sobrevivir desde el siglo XII inalterada? ¡Y sin notación! Sólo con transmisión oral. Vaya máquinas los andalusíes. Auténticas grabadoras humanas de audio.

Tercero. Para nada. Las nubas tienen multitud de subgéneros, melodías e incluso formas interpetativas distintas. Las nubas marroquíes, por ejemplo, son especialmente largas y pesadas de oír, de más de una hora. Y cada autor la interpreta como le sale de donde no suena.

Cuarto. Pues ya estamos. Si lo dices tú mismo.

Con la conquista de Sevilla, Córdoba y finalmente Granada el corpus principal se desbarata y se va trasladando, muy fragmentado, al norte de África donde dará lugar a las distintas modalidades de Libia, Túnez, Argelia y sobre todo a la de Marruecos, donde en el siglo XVIII sería reorganizado por el sheij Hayek y que aún hoy se conserva perfectamente.

«José María, pues para ser un género tan variable, yo encuentro que tanto ese movimiento de la nuba como el himno son muy parecidos».

No es que sean parecidos. Es que son IGUALES.

Y ESO precisamente es lo que desacredita y demuestra que el Himno no viene de la nuba. Es al REVÉS: alguien ha metido el Himno Nacional Español en la interpretación de esa nuba.

¿Cómo podemos saberlo? A través de dos métodos: intuitivo y musicológico.

A. Método intuitivo. Tira de oído. Escuchas la nuba al completo (no sólo el movimiento concreto) y te tienes que dar cuenta de inmediato de que «chirría», no pega ni con cola, te caes de la silla al oírlo. Voy a exagerar: es como si te pusieran un rap en mitad de una ópera de Wagner.

B. Musicológico. Se nota a la legua que alguien lo ha metido con calzador ahí porque NO es típica música árabe. Coño, no tiene ni coherencia en la síncopa. Me hace gracia que se haya intentado meter una pieza con armadura mayor en una composición más grande en menor.

¡¡¡Joder, es tan evidente que la nuba incluye EL PUTO REMATE MELÓDICO Y ESO QUE SABEMOS QUE PROVIENE DE OTRA PIEZA DISTINTA DEL CORPUS PRINCIPAL!!!

Es que es la hostia de la rehostia. ¡Es una copia! Burdísima, cutre y metida a la fuerza.

O sea, Espinosa de los Monteros fusiona dos piezas para hacer la marcha… y ya supo anticiparlo un moro andalusí ocho siglos antes. ¡Con dos cojones!

Fijaos en las piruetas de saltimbanqui borracho que dan los partidarios del mito para justificar que una pieza de música occidental provenga de una del mundo árabe. Porque saben que no cuadra.

Habría logrado sin problema alguno esa adaptación, ya que estas nubas son en el fondo músicas de corte occidental.

Y a mayor abundamiento y escarmiento de tontos. ¿¿¿¿Cómo coño va a ser una nuba del siglo XII igual a la composición ARREGLADA de un himno de 1908??? ¿No te habías dado cuenta, musicólogo de tres al cuarto? La nuba, de parecerse, debería hacerlo a la versión del himno más antigua, NO A LA MÁS MODERNA. ¿El autor de la nuba en el siglo XII ya vio venir cómo iba a ser la versión oficial final? ¿¿¿Seguro que al autor era Avempace y no Nostradamus???

Me liaba a repartir hostias de dos en dos hasta que salieran impares.

.

«Bueno… y, entonces, ¿de dónde sale todo esto?»

Eso debería hacerlo el musicólogo o historiador musical correspondiente pero como no hay nadie de guardia ya te hago yo el trabajo.

Después de investigar, todo conduce al mismo sitio y persona: te vas al autor de la recopilación de las nubas más famoso de Marruecos y te encuentras con que fue este tipo el que compuso la de al-îstihlâl: Haj Abdelkrim al-Rais (Fez 1912 – August 30, 1996). Abdelkrim es muy muy famoso en Marruecos. Se le conoce principalmente por ser el recopilador y mayor experto de todo el género de nubas (música andalusí) y por ser un virtuoso del rebab (violín norteafricano).

Portada del disco (CD) Homenaje a Abdelkrim Raïs. Volumen I. Editorial: Institut du Monde Arabe. Interpretado por la orquesta Al-Brihi dirigida por el mismo Abdelkrim. 10 de febrero de 2011.

Lo que poca gente sabe es que desarrolló toda su carrera expuesto en los conservatorios marroquíes y por sus tours con la orquesta de Fez a la música colonial del Marruecos colonizado por Francia y España. Es uno de los pocos autores de aquella época de principios del siglo XX que pudo estudiar música formal occidental.

Esta composición, en concreto, es la responsable del mito: Vol. 5: Nûbâ al-îstihlâl, version intégrale / durée 7 h 40. Orchestre al-Brihi de Fès; Haj Abdelkrim al-Raïs, dir. 7-CD set.

.

«¿Y no pudo ser que Abdelkrim ya se encontrara esa inserción del himno de España cuando él hizo la recopilación de nubas? «

Como poder puede ser pero el hecho de que la pieza se parezca más al arreglo del himno de Grau que a lo que escribió Espinosa de los Monteros me hacen decantarme más por la segunda opción. Eso, o que otro intérprete tradicional realizara la inserción poco antes de su recopilación porque, como veremos dentro de poco, la melodía de nuestro himno tiene otro uso popular en el Norte de África.

Lo que viene ahora es MI opinión particular y es que Abdelkrim o quien fuera metió el himno de España en esa nuba como relleno. Tradicionalmente, son 24 nubas para cada hora del día (una hora de duración). Nótese que tan sólo el disco de Nûbâ al-îstihlâl dura siete horas y cuarenta minutos. Y Abdelkrim tiene en su haber un chorro de discografía. No tengo pruebas, simplemente considero que es imposible que hayan sobrevivido tantas nubas andalusíes como para ocupar tantísimas horas (y mucho menos, inalteradas). No me extrañaría que en esa u otras nubas hubiera más piezas de relleno sacadas de otras conocidas obras.

Lo que está clarísimo es que es una inserción musical forzada. Eso no viene de una nuba ni de coña.

.

«Hombre, José María, no seas tan duro, algunas de las fuentes del mito no aseguran sino que dicen que es muy probable».

Es que tú no puedes decir ni «probable» porque es DIRECTA Y EVIDENTEMENTE FALSO.

Si eres un musicólogo de verdad no puedes equivocarte en algo TAN rematadamente básico. Si lo has hecho, y de buena fe, entonces es que eres demasiado incompetente.

No lo admito. Y es porque no me creo que nadie falle tanto de buena fe. Hay gente que quiere creerse este mito y difundirlo. Este mito está demasiado cargado ideológicamente. Fijaos en la sarta de chorradas que nos están largando. No se las cree ni el presentador.

«Es que en el norte de África esta melodía se utiliza para dar la bienvenida». TÓCATE LOS HUEVOS, COMO QUE LA HAN SACADO DE LAS RECEPCIONES OFICIALES CON EL HIMNO DE ESPAÑA.

También la usan para despedirse. ¡Anda, coño, como en la nuba de al-îstihlâl!

Quiero pensar que los que promueven este… mito son personas interesadas en fomentar las buenas relaciones entre el mundo musulmán y el occidental y que quieren predicar valores como la multiculturalidad y las influencias entre culturas pero, creedme… NO ESTÁIS HACIENDO NINGÚN BIEN AL HACERLO MEDIANTE MENTIRAS.

Al contrario, le estáis haciendo la cama a los sectores ultraderechistas, xenófobos y racistas que, ahora, tienen un arma más con la que combatiros. Ahora tienen un argumento más para predicar ellos sus «valores». Y, encima, con razón.

Se la habéis dejado botando al tocar algo tan sagrado (no para mí pero sí para una mayoría de la población) como es… un himno nacional.

Ahora voy a tener que aguantar y sufrir yo que suban en intención de votos.

Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Vais a tener el valor de rectificar? ¿O vais a seguir dejando que se difunda el bulo?

Desde aquí hago un llamamiento, una EXIGENCIA más bien a los que lo han difundido y a los medios comunicación que se han hecho eco de él para que rectifiquen públicamente.

En cuanto al posible uso inadecuado de nuestro himno hago un llamamiento al poseedor de sus derechos, el Estado español, para que lo deje pasar. Sé que podría tomar medidas al respecto como solicitar el pago por su uso, etc., pero considero que la polémica ya está lo suficientemente aclarada (al menos, por mi parte) y que hay que tender la mano a un uso de nuestro himno que, vamos a admitirlo, tampoco es que haga daño a nadie. La cultura debería ser patrimonio de todos y a fin de cuentas los intercambios culturales se suelen dar de las más variopintas formas, ésta una de ellas.

Paz para todo el mundo pero eso sí… sin tontás y sin mentiras.

Debe estar conectado para enviar un comentario.